高強度練習を実践する

高強度練習を実践すること

高強度練習を実践するにあたって、気を付けるべきポイントがいくつかあります。

THVや大学チームでの指導の中で培った練習方法を「練習計画を立てる」「練習を実施する」「練習を振り返る」の3つの場面に分けて解説していきたいと思います。

練習計画を立てる

まず、練習当日の練習計画を事前に立てていくことが重要です。

練習計画を立てることによって、練習で身につけたいことを明確にし、練習後に評価することができるようになります。

当日の練習計画は、目標から逆算して設定していくのが一般的です。

超長期計画-短期計画を立てる、ピリオダイゼーションの理論として広まっていますので、ここでは詳細を割愛いたします。

ここでは、当日の練習計画をどのように立てるか、に焦点を置いていきます。

1. 練習テーマを設定する

まず大事なのは練習テーマを設定することです。

目標から逆算した超長期計画をベースに当日の練習テーマを検討します。

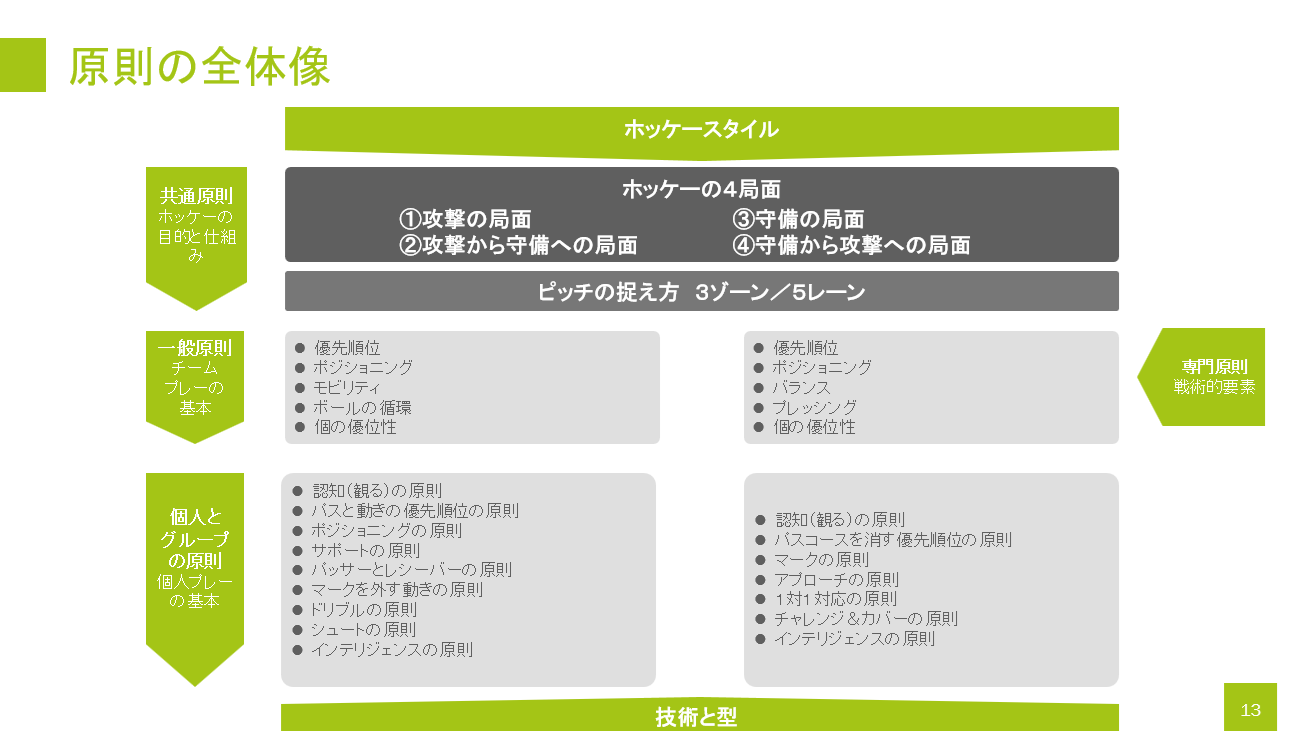

この時、原理原則に従ってテーマを設定すると、言語化しやすいので有効です。

例としてホッケーの原理原則の全体像を以下に挙げます。

ホッケーの原理原則についてもっと知りたい方は、資料を共有しますので、ContactもしくはインスタDMにてご連絡ください。

2. 練習メニューを考える

テーマが決まったら、テーマに基づいた練習メニューを考えましょう。

この時押さえておきたいのが「プレーに関与する時間を最大化する」(≒待ち時間を最小化する)ことです。

練習の人数を考えて1.5-2回に1回はプレーに参加できるような練習設計にしましょう。

また、気を付けたいのが対人練習の際に「シュートで終わるメニューにすること」と「DF側にもゴールを設定すること」を意識しましょう。

シュートで終わるメニューにすることでOFはシュートの練習、DFはシュートブロックの練習、GKはシュートを受ける練習をすることができます。これによりチームがゴール前の勝負強さ、粘り強さを身に着けることができます。

DF側にゴールを設定することで、トランジション(切り替え)が発生します。

サッカー、バスケ、ホッケーなどチームスポーツは決まって「攻撃」「守備」「攻撃→守備」「守備→攻撃」の4つの局面で構成されます。

この内、「攻撃→守備」「守備→攻撃」はトランジションに関わるプレーです。この要素を除いてボールゲームは成り立ちません。

また、この時の練習メニューは本数ではなく時間で組み立てましょう。

パス練習を20本、1on1を15本といった具合に練習を組み立てるケースがありますが、これでは時間管理が難しくなります。

2時間の予定の練習が延び、集中力が落ちて練習効率が下がる原因になるので、気を付けましょう。

3. 練習入替のシミュレーションを行う

最後練習メニューが決まったらシミュレーションを行ってください。

以下に例をあげます。

【練習例】

■テーマ

・75プレスを掛けられてもDF4枚で打開する1on1スキルを身に着ける

OF側:1on1でパスとドリブルの2つの選択肢を持って駆け引きできるようになる

DF側:強いプレスをかけて奪いきる

■人数

フィールドプレーヤー20名+GK2名

■練習メニュー

・ウォームアップ 10min

・ストローク20min

・打ち込みからの2on2 10min

・サイドからの3on3 10min

・ゲーム 60min

【シミュレーション】

以下のようにグラウンドの割り付け、コーンの置き方、人数をそれぞれ確認し、練習が円滑に回るか確認します。

これを基に選手やマネージャーにコーンやゴールを動かす作業も割り振っておきましょう。

高強度練習を実施する

前述の計画を基に練習を実施する。

ここでは各メニューの強度を、どのような工夫、意識で高めていくかを紹介する。

ウォームアップ

決まったウォームアップでよいですが、動的ストレッチでパフォーマンスを落とさず、ケガ無いようにしましょう。

※練習前の静的ストレッチはパフォーマンスを落とすため、控えましょう。

また、ダッシュで心拍数※を高めることを意識しましょう。

※最大心拍数は「220-年齢」で計算できます。練習やゲームでは最大心拍数の8-9割近いところまで引き上げることが目標です。

ウォームアップでも7割程度までは高めるようにしましょう。

例:30歳の場合。220-30=190が最大心拍数。 190×0.9=171。190×0.8=152 190×0.7=133程度がそれぞれの目安です。

最大心拍数を高める練習に備えてウォームアップをしていきましょう。

ストローク/パス/キャッチボールなど

- パスを出す必要がある最大の距離を取りましょう。サッカーやホッケーで言えば、サイドチェンジできる距離(60mほど)、野球なら外野からバックホームする距離など。

- レシーブからパスを出すまでを早くしましょう。レシーブの時に次のパスを意識することが重要です。

【NG例】

・短い距離で6‐7割の力でパスをすること。いつまでもパスが強くなりません。長い距離が取れなくても10割で打ちましょう。

・ストロークがずれたり浮くことに対して叱責したり、ネガティブな態度をとるのはやめましょう。

→練習や練習試合ではたくさん失敗して学びを作りましょう。失敗に否定的な態度は強いストロークを打つ文化が失われるので厳禁です。

練習

- 「プレーに関与する時間を最大化する」≒待ち時間を最小化する

「練習計画を立てる」でも触れましたが、練習中はとにかくプレーをして心拍数が高い状態を保ちましょう。それによって競技に必要な体力が培われていきます。

NG例:練習中に指導者のフィードバックの時間を入れること。フィードバック中に心拍数が下がってしまい、練習強度が落ちてしまいます。休憩中の限られた時間にだけ、1分以内の端的なフィードバックを心がけましょう。

- OFとDFの両方にゴールを設定する

OFとDF共ゴールを設定し、切り替えが生まれる練習にしましょう。

勝てないチームにありがちなのが、ボールを奪われたり少しでもミスが出るとプレーを止めてしまう、ということです。

オリンピックを見ても分かりますが、球技はミスが出る競技で、ミスを0にすることはできません。

肝心なのは、「ミスった時にどうするか」です。その練習をするためにも、練習の中で常にゲームを意識して「ミスして終わり」ではなく「ゴールを取って終わり」という練習をしましょう。

NG例:DF側にゴール設定が無く、ボールを奪われたら終わり。トランジションが生まれないまま練習が終わる

- OFは必ずシュートで終わる練習にする

OFのゴールがシュートで終わらない練習が見受けられます。

得点力は「試合に近い状況でシュートを打った本数」に比例します。必ずシュートで終わるようにしましょう。シュートブロックを学ぶ良い機会にもなります。

ゲーム形式

- 少人数のゲーム形式にする

GK含む6on6は、ボールタッチ回数とシュート本数を増やしやすいです。

基本技により課題を感じる場合や育成年代の場合は、よりコンパクトにGK含む4on4にすることで、さらにボールタッチ回数とシュート本数を増やすことができます。

- 常に動きのあるルールにする

- セットプレーを無くすことで強度を高める

- ロングコーナー(ホッケー)やコーナーキック(サッカー)は無くし、基本DFボールにしてすぐリスタートできるようにしましょう。

- ペナルティコーナー(ホッケー)やフリーキック、PK(サッカー)など得点に関わるプレーはは0.5点に設定しましょう

- ゴール時の中央からのリスタートは無し。すぐにリスタートとしましょう

→サッカーやバスケの場合、ドリブルスタートをありにするのも強度を高める上では良いでしょう。本田圭佑さんが立ち上げた4×4(4人制サッカー)はドリブルスタートありで非常に興味深い試みをされています。

- セットプレーを無くすことで強度を高める

- 審判は流し気味で良い

実際の試合では、審判が100%正しいことはありえません。確実なのは、「審判の笛に従わないといけない」ということです。

”自分の判断でプレーを止めてしまうクセ”がゲームの質を落としてしまいます。審判は流し気味に吹くことで、チーム全体に多少のファールでも続ける姿勢を植え付けることが、試合で勝つ上で重要です。

またアドバンテージを取ることは意識しましょう。”ファールしても止められない選手”が最も怖い選手です!

高強度練習の振返り

練習を振返り、評価をすることは、練習を改善する上で重要です。

練習計画を立てた時点で、チームの目標から逆算した超長期計画ー短期計画を策定しているので、それに基づいて評価していくことが良いでしょう。

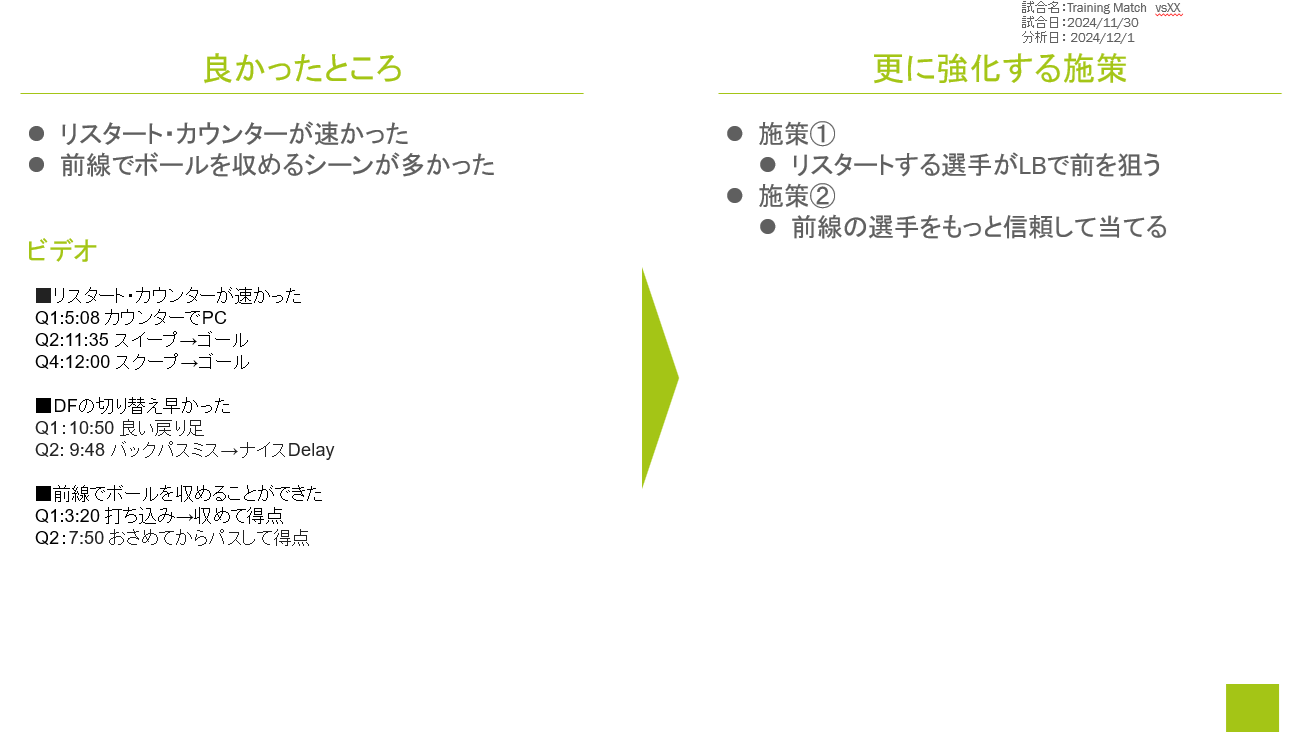

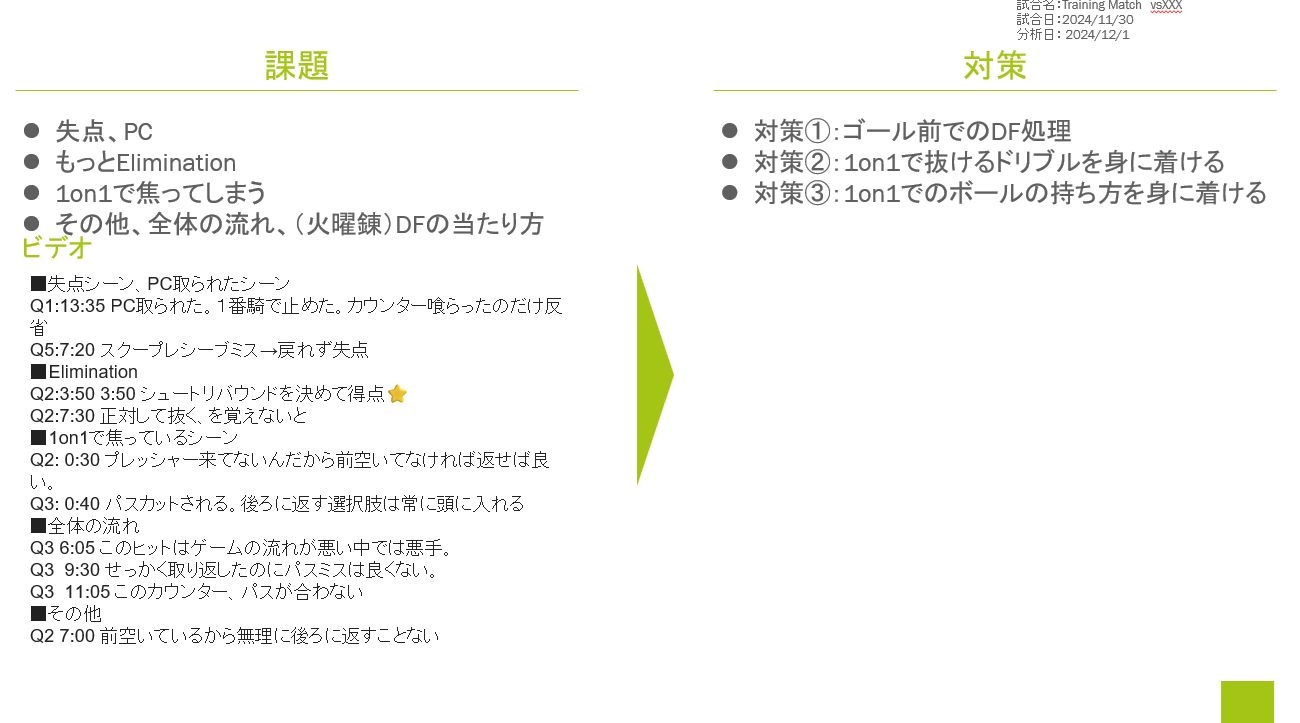

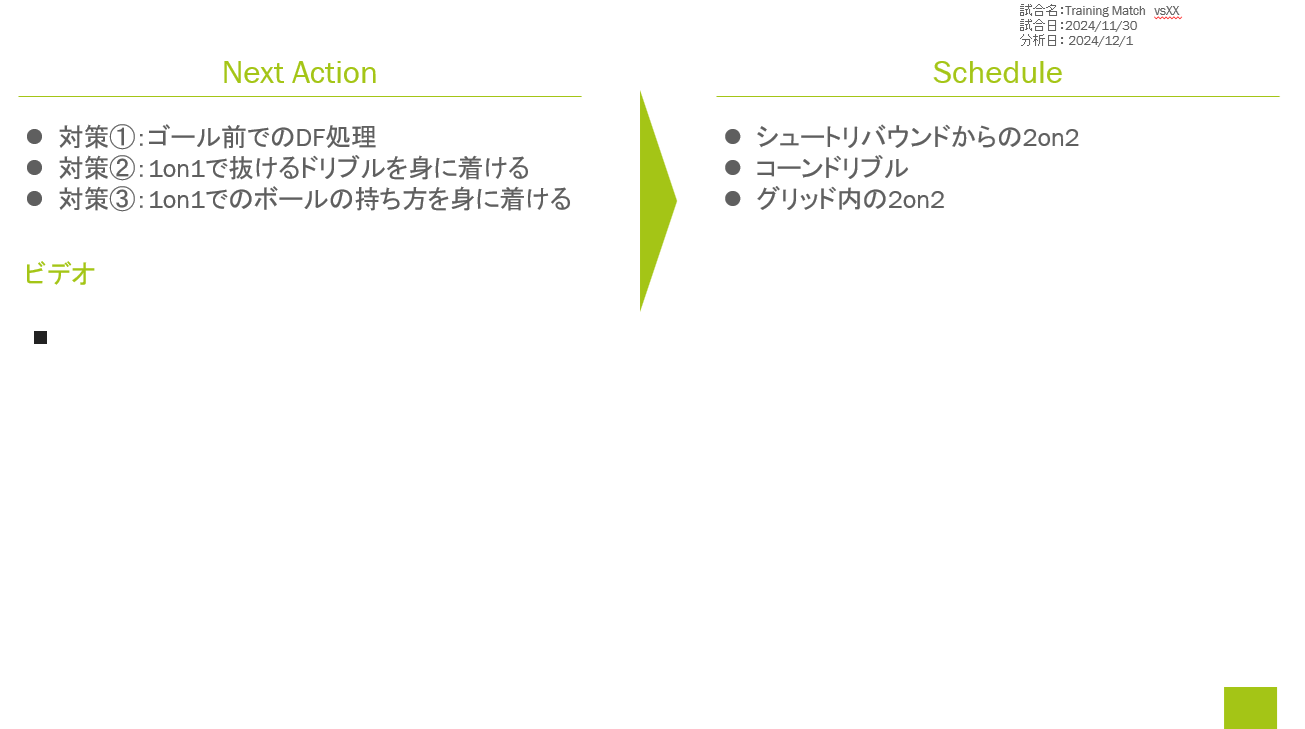

「良かったこと」「課題」「Next Action」のそれぞれを洗い出してください。

よくある間違いは「課題」だけ洗い出して終わってしまうことです。

「課題」だけ洗い出すと、悪いイメージが頭に残りパフォーマンスを下げることになります。

また、「Next Action」が明示されないと、「課題」だけが上がって自信を無くしてしまうという悪循環にも陥りやすいです。

必ず「良かったこと」「課題」「Next Action」は3点セットで出すようにしてください。

ビデオを使って、具体的にフィードバックを出すことも有効です。

ビデオが無いと、フィードバックをする人と受ける人の間で認識齟齬が起こりやすいので是非ビデオは有効活用してください。

高強度練習を実践する:まとめ

以上が高強度練習を実践する方法のまとめとなります。

「練習計画を立てる」では、テーマを設定し、メニューを考え、その上でシミュレーションまですることを記載しました。

「高強度練習を実践する」では、練習の各場面でどのように強度を高めていくか、その具体的な方法について説明しました。

「高強度練習を振り返る」では、「良かったこと」「課題」「Next Action」をそれぞれ明確にすることで、練習を改善していくステップを記載しました。

極力詳細に記載したつもりですが、説明が至らない点もあるので伝わらない部分もあるかと思います。

もし興味があってもっと知りたいということであればご連絡ください。

Contact