高強度練習を知る

高強度練習は日本スポーツの課題を解決する

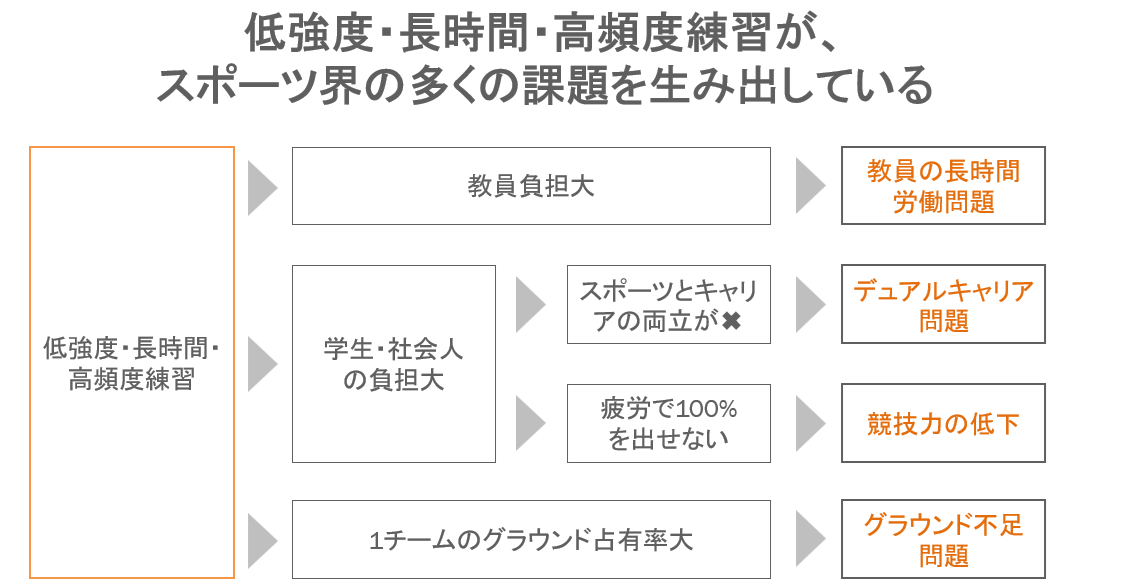

「教員の長時間労働」

「デュアルキャリア問題」

「グラウンド不足問題」

「競技力が上がらない問題」

日本のスポーツの現場では上記のような多くの課題が存在しています。

それぞれの要素を分解していくと、「練習が長時間に及ぶこと」「週6‐7回と非常に高頻度で休みなく練習をすること」、それに伴い疲労が溜まり練習に全力で取り組めないことが原因であることが分かります。(下図)

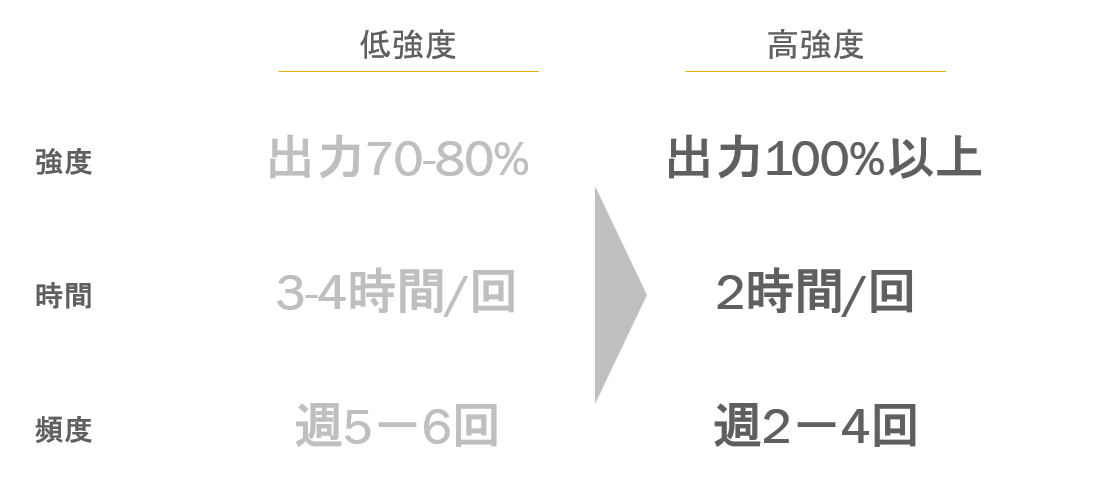

高強度・短時間・低頻度練習が解決策

これらの課題を解決するのが「高強度・短時間・低頻度練習」です。

私(飯高)はドイツでホッケー選手として4年弱、3チームに亘ってプレーしましたが、その中にはドイツ代表選手もいて、子どものころどういった練習をしたのかを聞きました。

当然たくさん練習しているだろうと思ったのですが、驚くことに週2-3回、1回2時間程度しか練習していないと言うのです。

私は高校・大学と週6-7日、1回3-4時間(時には5-6時間)練習している時もありました。

単純計算での練習量を考えると高校から始めたとはいえ、私の方が長いはずだったのですが、練習量が少ないはずのドイツの選手は私よりもずっと上手かったのです。

高強度とは何か

「練習時間を短くし、練習頻度を落とすことで競技力が上がる」、というのは直感的に信じがたいところがあります。

その原因は「高強度練習」のイメージが湧かないからではないでしょうか?

私は体力は自信がある方で、比較的長い練習にも耐えられるタイプでした。

しかし、ドイツで初めて練習した際、たった2時間の練習でしたが、最後は「とにかく早く終わってほしい」と思うほど厳しい練習でした。

待ち時間がほとんど無く、常に何かしらのプレーに関わっている練習で、息を整える暇がありませんでした。

何が練習強度を高めていたかを分析すると、「練習構成」「各トレーニングの人数設計」「高い基準」の3つにたどり着きました。

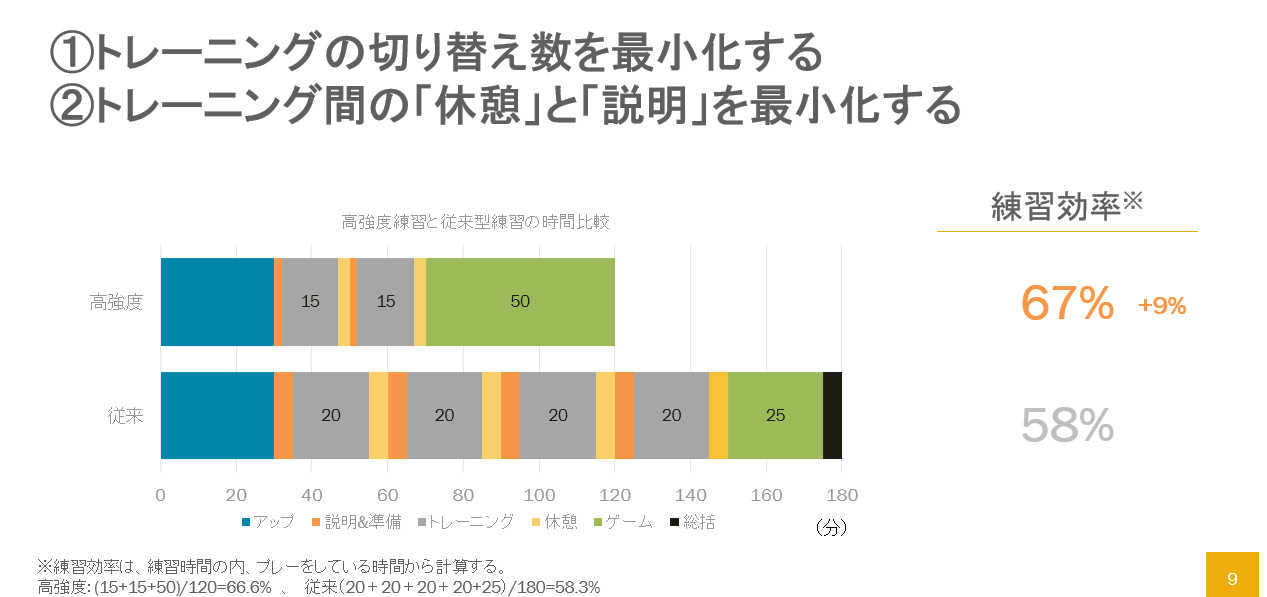

高強度とは:練習構成

まずは、練習構成の工夫です。

ポイントは2つです。

1点目はトレーニングの切り替え数を最小化するということです。

トレーニング数が増えすぎると、練習間の入替が増え、準備の時間が長くなってしまいます。

その間はプレーができない無駄な時間になってしまうため、これを最小化します。ゲームを除いた練習メニューは2つ程度に絞るのが良いでしょう。

もし、複数メニューを行いたい場合は、サーキット練習にすることでAメニュー→Bメニュー→Cメニューと準備なしに進められるようにするのが良いでしょう。

2つ目はトレーニング間の「休憩」と「説明」を最小化することです。

トレーニング間の休憩とメニューの説明は平行して行うことで、2-3分で次のメニューに移行できるようにします。

指導に熱が入ることで、5-10分ほど練習メニューの間が空いてしまうケースが見受けられますが、指導はピッチ外で、極力ビデオをベースにやる、ピッチ内ではとにかくプレーさせることに徹するのが望ましいです。

これにより、同じ練習時間の中でもプレーに関与する時間が長くなるので、練習効率を高めることができます。

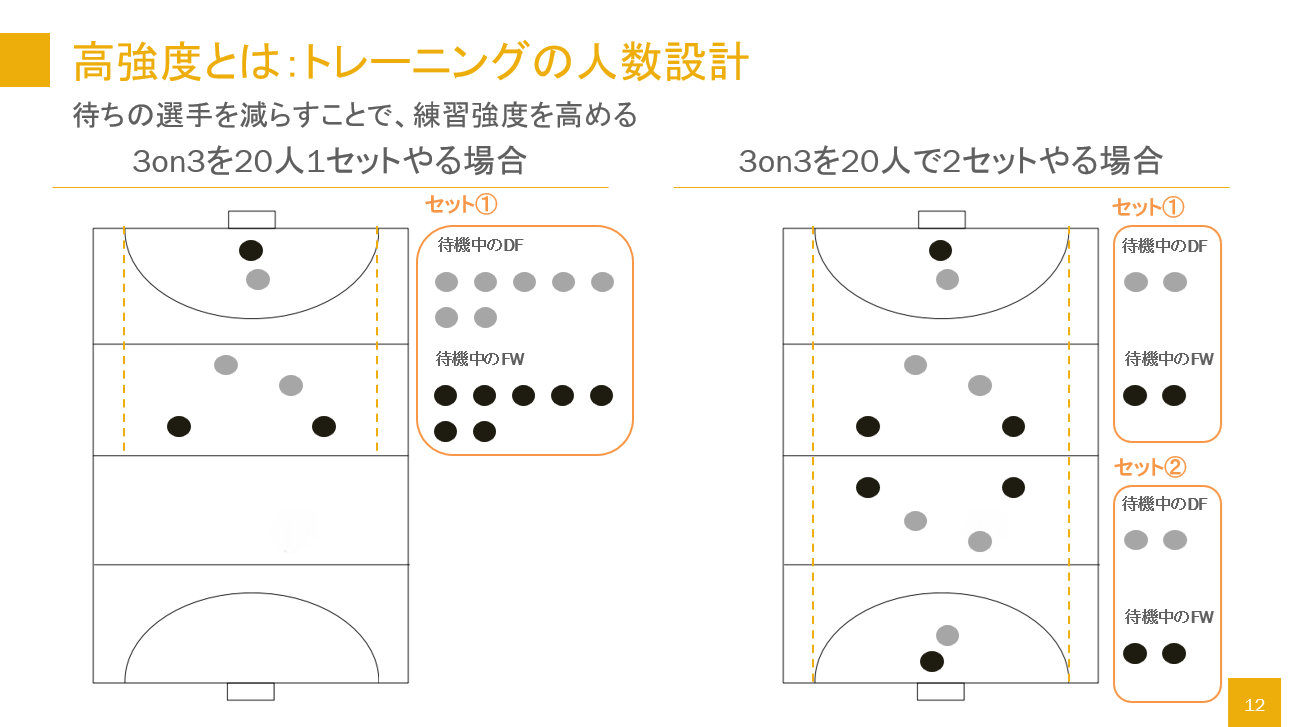

高強度とは:各トレーニングの人数設計

高強度練習ポイント2つ目が、「トレーニングの人数設計」を工夫し、待ち時間を最小化することです。

百聞は一見に如かず、次の図をご覧ください。

20人で練習する際に、1つのメニューを20人で実施するケースがよくあります。

3対3の練習をやる場合、14人が待ちになってしまいます。

すると20÷6=3.3回に1回しか練習が回ってこないことになります。

これは”強度が低い”練習です。

これを2つに分けることで、10人で3on3を行うようにしたものが右図となります。

こうすると待ちは1メニュー当たり4人、合計8人になります。

10÷6=1.6回に1回は回る計算になります。

こうすると、連続でプレーする場面も増えるので強度が高まります。

このように1.5-2回に1回程度順番が回る設計にするのが望ましいでしょう。

高強度とは:高い基準

最後が「高い基準」でプレーすることです。

ホッケーやサッカー、バスケットボールのように常にボールが動き続ける競技では、”パスが速いこと”、”パスがつながること”、”判断早くプレーすること”、で強度が高まるので、各選手が高い基準でプレーできればできるほど、強度が高まりやすくなります。

具体的には、

・パスの速さ

・パスを出すまでの早さ

・レシーブの正確さ

・攻守の切り替えの早さ

・脚の速さ

・ゴールへの最短距離を選択するプレー判断

などです。

様々なチームと試合をしてきましたが、強いチームほど高い基準でプレーしています。

残念ながら弱いチームほど、その基準が無意識の内に低く設定されており、もっとできるのに「もったいない」状態になっています。

基準は、”チーム内の常識”と言い換えることもできます。

・学生スポーツは、OBが指導する

・プロの指導者がいないため、知識や指導方法がアップデートされづらい

・言語面で、海外の最新情報が入ってきづらい

・海外の指導者が入ってこない

など、常識が固定化されやすい要因がいくつかあります。

こうした要因から、大体〇〇大学は関東〇部の〇位くらいの成績、で固定化されていくことになります。

稀に外部から良い選手・指導者が入って強くなったりするのは「常識」が書き換えられるからです。

ではこの「基準」を上げるにはどのような方法が考えられるでしょうか?

そのためには3つの方法があると考えています。

①レベルの高い練習を体験して体得する

今までの基準・常識を超えるには、全く新たな世界に飛び込むしかありません。

振返ってみると、U18の選考会に参加した時、天理大学の練習に数カ月参加させてもらった時、ドイツでプレーした時、とレベルの高い環境に身を置いた時に大きくレベルを上げることができました。

②プレーの最適解を頭に叩き込む(原則)

プレーの最適解を頭に叩き込む、ということでも基準を高められるでしょう。

スポーツには「原則」があります。

一例をあげると、岡田監督の岡田メソッドは原則を解説した良書です。サッカーは他にも原則について解説した本が出ていますが、岡田メソッドほどサッカーをMECE(もれなく、ダブりなく)に分解し、優先順位を言語化した本は無いでしょう。

③基礎技術の指導を受ける

最後は基礎技術を高めることです。

パスが強くて上手い選手、レシーブが上手い選手、ドリブルが上手い選手など、「自分と同い年でもこんなに上手いの!?」と思わせる選手がいると、チームのレベルが自ずと上がっていくことがあります。

今は動画で上手い人の動画が簡単に見れるので、学びやすい時代になっているものの、それでも基礎技術の差は依然存在しています。

指導の際に、技術面だけでなく、身体操作の観点での指導が必要な場合もあるので、両面から指導する必要があること。また上手い選手の動きを間近で見て視覚的、感覚的に技術を掴むことも必要であると思います。

そういう点で、基礎技術が高く、技術面、身体面の両面で指導ができる人を見つけることは必要になるでしょう。

次ページでは高強度練習の実践方法について実例を交えてお伝えしたいと思います。

Contact